1. Objetivos del tema

Inducimos el desarrollo del pensamiento crítico y la convivencia comunitaria a partir de la reflexión de saberes y conocimientos de la cosmovisión de nuestros Pueblos Indígenas Originarios Campesinos sobre nuestra relación con el cosmos, la naturaleza, la familia – comunidad haciendo interpretaciones, debates, análisis, comparaciones y síntesis de la bibliografía sobre el respecto y la experiencia diaria para fortalecer el concepto de Vivir Bien en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y el Cosmos.

2. Conceptos esenciales para comprender la cosmovisión y filosofía de los Pueblos Originarios Campesinos de Bolivia

El proceso de cambio que está atravesando el Estado Plurinacional de Bolivia a nivel político y social, nos obliga a estudiar y reflexionar sobre temas que siempre estuvieron latentes en la vida cotidiana del hombre boliviano y que deben ser abordados de manera urgente.

Reflexionar por ejemplo sobre las nuevas perspectivas para comprender la realidad social, que permitan desentramar el tejido de una sociedad excluyente, racista y colonial.

La historia de Bolivia, que algunos partidos tradiciones, realizaron intentos para mostrarse incluyentes y democráticos, sin tener mayor éxito, actualmente la actual

Constitución Política del Estado, en su artículo primero afirma que: “Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y multicultural, constituida en República Unitaria...”, buscando así que la gente del campo si sienta reconocida , incluida como parte de un país, éste es el resultado de cinco siglos de colonialismo interno y externo, y que han marcado la mentalidad de la población y han afectado la posibilidad de una construcción integral de Bolivia.

Gracias a los pueblos originarios organizados en diversas instituciones, se ha puesto en agenda pública, política y estatal, temas prioritarios como la descolonización, la dignidad y la soberanía.

La comprensión de estos elementos permitirá el reconocimiento no solo de la diversidad cultural y étnica, sino de la cosmovisión y filosofía que cada una de estas culturas han mantenido por más de 500 años, mostrando una capacidad de resistencia al colonialismo y la colonialidad de una sociedad excluyente y que se constituyen en la base para estructurar el VIVIR BIEN.

Una de las tareas en este marco es conocer profundamente y reflexionar sobre la cosmovisión y filosofía de los pueblos originarios que forman el Estado Plurinacional de Bolivia y para comprender mejor la cosmovisión de los pueblos indígena originario campesinos, se debe tener clara de algunos conceptos centrales que a continuación se explican.

2.1. Concepción de tiempo, espacio, naturaleza

“Los astros y constelaciones que conforman el cielo andino-amazónico plagado de estrellas, ha sido el primer gran libro en el cual las culturas prehispánicas han sabido leer para planificar holísticamente el territorio, entendido como espacio - tiempo: Pacha” (Del Carpio y Miranda, 2008: 17)

Un ejemplo de lo que se acaba de afirmar, es que las cuatro estrellas que conforman la constelación de la Cruz del Sur que se encuentran talladas en el friso de la Puerta del Sol, acompañan a la figura central.

La constelación de la Cruz del Sur rige el solsticio de invierno, mientras que el solsticio de verano lo rige la constelación de Orión. Por su parte, la constelación de Qutu, principalmente las Pléyades, rigen el equinoccio de primavera que define la armonía comunal y el bien vivir, es decir el “Suma Qamaña” en aymara, “Allin kawsay” en quechua y “Teko Kavi” en Guaraní.

Por último, la constelación de la Qurawa corresponde al equinoccio de otoño, define el comportamiento social y las responsabilidades comunales, como son las tareas de preparación de la tierra, los riegos y la justicia comunitaria.

Por su parte la constelación de Orión define un canon geométrico matemático con el cual se descifra el crecimiento proporcional de los elementos de la naturaleza; éste representa, por un lado el principio de ordenamiento natural en el cosmos y por otro, define armónicamente las proporciones de la naturaleza, el arte, la arquitectura.

La constelación de Orión define el principio de regeneración dinámica de la naturaleza Con esta breve explicación, se puede apreciar algunos de los aspectos más relevantes del conocimiento y sabiduría del universo que desarrollaron las culturas andinas sobre el uso y manejo del espacio, el tiempo y la naturaleza.

Entre las constelaciones más importantes que definen el contexto cultural andino-

amazónico-chaqueño se tiene:

amazónico-chaqueño se tiene:

La Constelacon de la Cruz del Sur Chacana

La Constelacion de Orion Chakasiltu

La Constelacion de Tauro (Pleyades) Qutu

La Constelacion de Escorpion Qurawa

La “Cruz del Sur”, la Chacana, considerada femenina, además de regir la organización social, rige el firmamento andino en la época de sequía en complementariedad con lo masculino, es decir, con las épocas de otoño e invierno. Esta constelación define el “verdadero Norte” en el hemisferio sur, es circumpolar y señala al polo Sur, sirve de orientación cardinal como Norte a los viajeros que residen en éstas regiones del Sur de nuestro planeta.

1. La Puerta del Sol, actualmente se encuentra en el templo de Q’alasasaya de Tiwanaku.

De acuerdo a nuestros estudios, la Puerta del Sol de Tiwanaku corresponde a un sistema calendario que toma en cuenta la astronomía y la astrología, reflejando así la cosmovisión de las culturas andino-amazónicas. Se trata de un calendario heliolunar donde los movimientos lunares sidéricos y sinódicos se ajustan al año solar.

Los meses son determinados por las fases lunares, es por eso que los conceptos “luna” y “mes’ en el idioma aymara son sinónimos (Paxsi).

El año se determina por medio de los equinoccios y solsticios y está dividido en cuartales.

El control lunar y el control solar son naturalmente una ayuda de suma importancia para pronosticar el tiempo, para la siembra, la cosecha, la caza y la pesca.

Por otra parte, el control del año solar se realiza ajustado al movimiento aparente del sol y a través de los símbolos del meandro, el año solar realiza un movimiento elipsoidal de 21 de junio a 21 de diciembre de derecha a izquierda y de diciembre a junio de izquierda a derecha, para completar el ciclo anual

El calendario aymara utiliza los planetas Venus, Mercurio y Marte, además del Sol y la Luna. Es importante recalcar que se trata de un calendario solar que utiliza aquellos planetas de los que podemos observar sus fases correspondientes a simple vista o con algún aparato astronómico simple. En contraposición a ello, los otros cuerpos celestes, como ser Saturno, Júpiter y Urano, no dejan reconocer ninguna fase.

La cosmovisión andino-amazónica no se limita solamente a un sistema heliocéntrico y tampoco a un sistema geocéntrico, sino que considera un sistema con varios puntos de referencia, es decir un sistema geo-luno-solar (tierra, luna y sol).

De estos tres puntos emanan las vibraciones que determinan las tonalidades de cada planeta por separado.

2.2. Los Planetas con relación al Sol

Nadie en el mundo puede estar aislado, de hechos jamás lo esta, siempre tiene lazos con los demás, sean estos humanos o no divinos o no.

En síntesis, el orden del mundo y el tiempo son cíclicos, no son lineales, no se puede ir en una sola dirección olvidando factores importantes.

No se puede dejar a los ancestros en el pasado, al contrario, ellos están aquí con nosotros, en nuestros territorios, porque no se han muerto ni han desaparecido, se sigue teniendo fuertes vinculaciones con ellos.

Entonces, la muerte no es alejamiento físico de alguien sino el olvido de las lenguas originarias, de las costumbres, la contaminación ambiental, la pérdida de la diversidad, el sufrimiento de los animales, la expulsión del indígena de sus tierras, la imposición de una sola cultura, esa es la muerte para los habientes de los diferentes pueblos indígena originarios del Estado Plurinacional de Bolivia.

3. Enfoque filosófico social de los pueblos originarios

Para comprender la estructura social de los pueblos originarios, se debe comprender los conceptos de familia y comunidad, estos dos conceptos al igual que muchos otros, como, ya se dijo surgen de observar de la conformación y el comportamiento de las constelaciones estelares, que han proporcionado patrones de proporciones y de relaciones que han sido aplicados a la planificación holística del territorio.

Con el uso y manejo de estas proporciones se han definido también códigos de comportamiento social en cuanto a las lógicas de distribución del territorio y a la conformación del núcleo social, que está constituido de la siguiente manera:

Jatha: la familia nuclear y la familia extensa y el

Ayllu: la comunidad y, en general, la relación de los seres humanos con la naturaleza y el universo en su totalidad.

Para el manejo político administrativo del espacio territorial se definen áreas en la extensión del territorio de la siguiente manera: Primero la Panaka, que significa el reconocimiento de una unidad dual, conformada por dos partes o parcialidades opuestas y complementarias, donde se establece un juego de correspondencias, oposiciones y emulaciones, las partes se denominan:

Aran, la parcialidad de arriba o de aquí

Urin, la parcialidad de abajo o de allá, dentro de las cuales se ubican las Sayañas o tierras de cultivo y las Aynuqa, tierras comunales de cultivo y pastoreo.

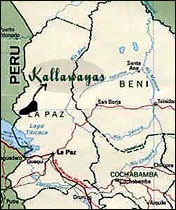

En general en el Estado Plurinacional de Bolivia los pueblos originarios de Bolivia se organizan en Ayllus, Marcas y Suyus en los Andes, y en Tekoas y Tentas en los Llanos Orientales y el Chaco.

La característica esencial de estas culturas es el modo de vivir con respeto a todo cuanto existe, vivencia que se despliega en las ceremonias rituales que simbolizan el macrocosmos en un microcosmos, es decir la naturaleza en toda su extensión y grandeza: los ríos, los cerros, las plantas, los animales y los minerales.

Lo espiritual no es algo que trasciende o a lo que se accede por una fe impuesta de lo sobrenatural, sino es algo que se siente y percibe con los sentidos y se experimenta constantemente sintonizándose con la naturaleza.

Hasta el día de hoy, la forma de vida de los pueblos originarios mantiene ciertos valores heredados de sus antepasados, como la convivencia armónica, la cooperación entre sus habitantes, con la naturaleza y el cosmos.

4. Pensamiento de los pueblos originarios

El pensamiento de los pueblos originarios del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene base en la cosmovisión y su espiritualidad fundamentalmente, para comprender el pensamiento de los pueblos originarios campesinos, se partirá por analizar los espacios considerados como sagrados.

Del Carpio y Miranda, en su libro el Bien Común, realizaron un estudio sobre las construcciones de los lugares sagrados principalmente del templo de Aqhapana, en su observación y estudio encontraron que “El perímetro del cuarto cuadrado de la base de Aqhapana se convierte en el lado del cuadrado básico, con el cual se establecen los cuatro cuadrados concéntricos que definen los límites y el posicionamiento de las principales construcciones sagradas de Tiwanaku, convirtiendo así a la pirámide en el centro referencial y básico de la emanación del modelo a planificación territorial y demográfica de estas culturas prehispánicas” (Del Carpio y Miranda, 2008: 27-28)

Comparando la construcción del templo de Aqhapana con el templo de Tiwanaku,

Del Carpio y Miranda, encuentran que la lçogica del perímetro cuadrado “…se repite nuevamente con el perímetro de la ciudad templo de Tiwanaku para definir los centros o Markas que se encuentran en las diagonales de la cuatripartición del espacio Para concebir el espacio como sacro, se utilizó la alineación de los sitios sagrados y de origen de los grupos consanguíneos, denominados Wak”a, y a sus correspondientes Ayllus, a través de líneas que se desplazan del centro ceremonial hacia el espacio cubriendo todo el territorio que se encuentra bajo su jurisdicción, donde se alinean también los Achachila, ancestros masculinos que moran en las cúspides de las montañas, y las Apachita, ancestros femeninos que moran las abras de los montañas”

Del Carpio y Miranda, encuentran que la lçogica del perímetro cuadrado “…se repite nuevamente con el perímetro de la ciudad templo de Tiwanaku para definir los centros o Markas que se encuentran en las diagonales de la cuatripartición del espacio Para concebir el espacio como sacro, se utilizó la alineación de los sitios sagrados y de origen de los grupos consanguíneos, denominados Wak”a, y a sus correspondientes Ayllus, a través de líneas que se desplazan del centro ceremonial hacia el espacio cubriendo todo el territorio que se encuentra bajo su jurisdicción, donde se alinean también los Achachila, ancestros masculinos que moran en las cúspides de las montañas, y las Apachita, ancestros femeninos que moran las abras de los montañas”

5. Valores

La sociedad se organiza como todo en la observación la observación de la naturaleza y la observación del universo, por ejemplo la constelación del “Qutu” (pleyades) que representa la comunidad, la generación de la vida como semilla “Jatha”, en base a la que se organiza el grupo social y el parentesco filial, dentro de un sistema de reciprocidad, para la generación de la Buena Vida.

La sociedad se rige entonces con una serie de valores como:

La reciprocidad comunitaria, que se constituye también en un principio económico basado en la prestación de servicios que uno recibe del otro cuando necesita ayuda y dará a su turno cuando el otro necesite esa ayuda. Lo esencial de la reciprocidad comunitaria, no es que se intercambia, sino se da.

Buena Vida, “Suma qamaña”, “Allin Kawsay”, en guaraní “Ñande Reko” o “Teko

Kavi” (vivir bonito), no son susceptibles de medición porque no se fijan en el aspecto material y la satisfacción humana.

Desde la visión y vivencia aymara, la suma jakaña (el vivir bonito), se manifiesta en el ayni, la mink’a, los encargos, el amparo, en el criarse mutuamente, en el tumpasiña (preocuparse por el otro), en la conversación, en la ritualidad, en los conflictos y formas de disolverlos. Todas estas maneras profundas de regenerar la vida están en la raíz misma de la existencia del ser humano (Renigfo 2002)

Vivir Bien o espléndida existencia, “Allin Kausay”, es un principio y valor importante del modo de vida del hombre andino amazónico, que se inicia con el “allin ruay” o hacer bien las cosas es decir hacerlas realmente, para ello se necesita que cada uno tenga una vida buena, dentro del equilibrio de pares

1948, fue creada como provincia en homenaje a Bautista Saavedra, ex presidente de la Republica de Bolivia.

1948, fue creada como provincia en homenaje a Bautista Saavedra, ex presidente de la Republica de Bolivia.  ayudan en los partos.

ayudan en los partos.